.jpg?w=850&fm=webp&auto=compress)

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続したくない場合に、相続権を放棄することです。相続放棄をした人は、「はじめから相続人ではなかった」という扱いになり、全ての遺産を引き継がないことになります。

預金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が明らかに多い場合、つまり相続することでマイナスになってしまう場合に相続放棄を検討するとよいでしょう。

相続放棄をするには、必要書類を準備して、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。提出書類は、被相続人との続柄・相続の優先順位によって異なります。

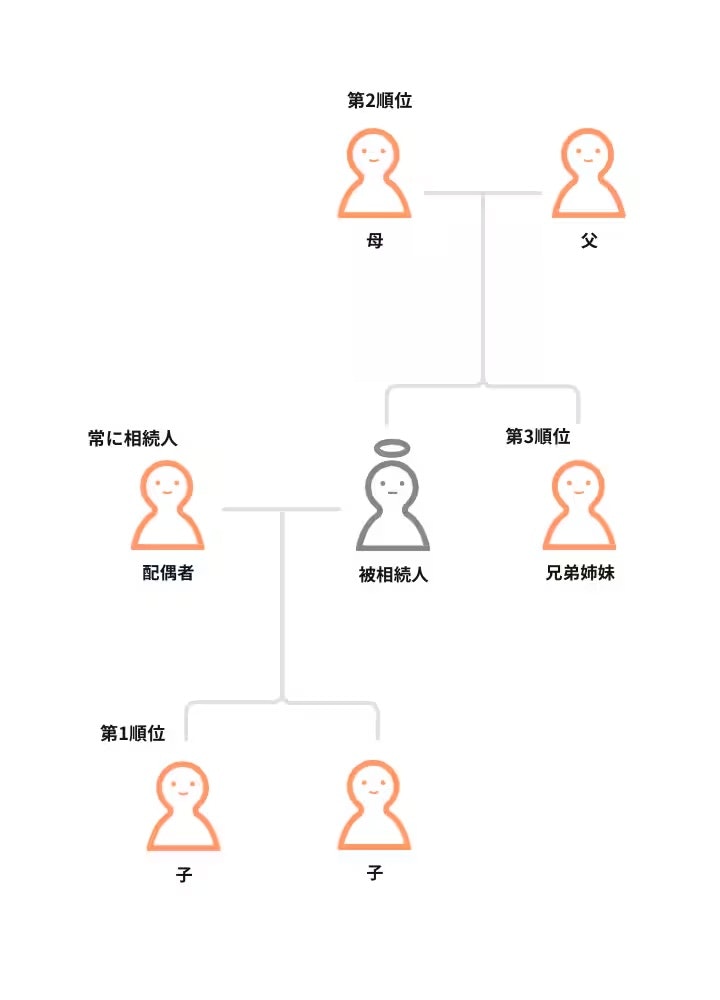

遺言がない場合、相続する人は法律によって優先順位が決められています。被相続人の配偶者は常に相続人となり、第一順位の相続人が子、第二順位が被相続人の直系尊属(父母・祖父母)、第三順位が兄弟姉妹です。相続放棄をすると、相続権は優先順位が高い相続人から、低い相続人に移ります。

また、被相続人が亡くなった時点で、すでに被相続人の子ども・兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、被相続人の孫・甥姪が相続権を取得します。これを代襲相続といいます。

これらの点を前提にして、相続人別に相続放棄の必要書類を確認していきましょう。

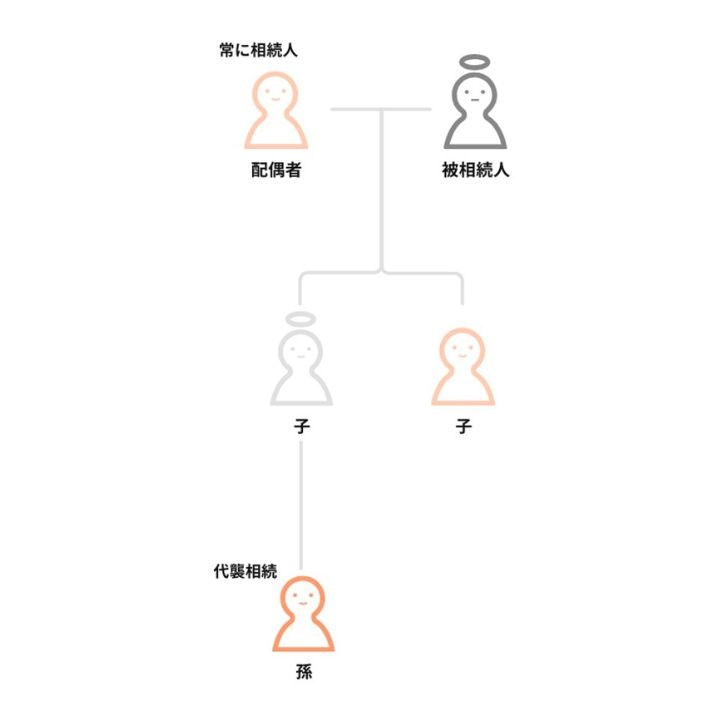

配偶者は常に相続人となります。また、被相続人に子どもがいる場合には、子どもが第一順位の相続人になります。つまり、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、まず配偶者と子どもが相続放棄をするか検討することになります。

配偶者や子が相続放棄する場合の必要書類は、次のとおりです。

※相続放棄申述書とは、相続放棄の意思を裁判所に示すための書面で、相続財産の内容や相続放棄する理由を書いて提出します。

※住民票の除票とは、転出や死亡などを理由に住民登録が削除された住民票です。戸籍の附票とは、戸籍を作成または入籍してから、除籍されるまでの住所を登録した書類です。

被相続人が亡くなった時点で、すでに被相続人の子どもが亡くなっていた場合には、被相続人の孫が代襲相続をします。代襲相続した孫も、相続したくない場合には、相続放棄をする必要があります。

代襲相続人である孫が相続放棄する場合の必要書類は、次のとおりです。

被相続人に子どもがいない場合、または、子どもが相続放棄をした場合、相続権は被相続人の父母・祖父母に移ります。父母・祖父母も、相続したくない場合は、相続放棄をする必要があります。

父母や祖父母が相続放棄する場合の必要書類は、次のとおりです。

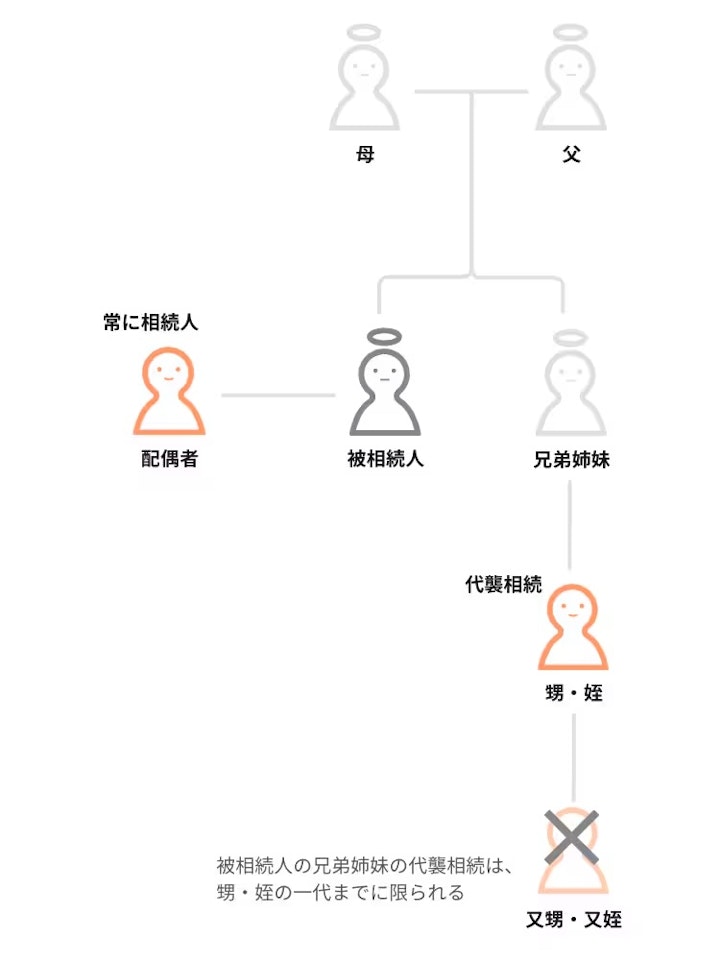

被相続人に子どもがおらず、父母・祖父母も存命でない場合、また、父母や祖父母が相続放棄をした場合、相続権は被相続人の兄弟姉妹に移ります。兄弟姉妹も、相続したくない場合は相続放棄をする必要があります。

兄弟姉妹が相続放棄する場合の必要書類は、次のとおりです。

兄弟姉妹が相続人となるケースで、被相続人が亡くなった時点で、既に被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、被相続人の甥・姪が代襲相続します。甥・姪も、相続したくない場合は相続放棄をする必要があります。

代襲相続人である甥・姪が相続放棄する場合の必要書類は、次のとおりです。

これまで説明した図を一覧すると以下のようになります。

必要書類 | 配偶者・子 | 孫 | 父母・祖父母 | 兄弟・姉妹 | 姪・甥 |

|---|---|---|---|---|---|

相続放棄申述書 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |

被相続人の住民票除票 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |

相続放棄する人の戸籍謄本 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |

被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | ⚪︎ | ⚪︎ | ー | ー | ー |

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 | ー | ー | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |

被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本 | ー | ⚪︎ | ー | ー | ⚪︎ |

被相続人の子と孫が亡くなっている場合、その子と孫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 | ー | ー | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |

相続放棄する者より下の代の直系尊属死亡の記載のある戸籍謄本 | ー | ー | ⚪︎ | ー | ー |

被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 | ー | ー | ー | ⚪︎ | ⚪︎ |

必要書類を家庭裁判所に提出する際には、800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手(数百円程度)をあわせて納付する必要があります。

相続放棄の手続きに印鑑証明書は不要です。

遺産分割協議で「遺産を相続しない」という合意をした場合、遺産分割協議書の押印と共に印鑑証明書の提出が求められることがあります。しかし、遺産分割協議で「遺産を相続しない」と合意することと相続放棄は異なります。

もし、遺産分割協議に含まれていない遺産(特に借金などの負の財産)が後から判明した場合でも、相続放棄をしていれば一切相続されないのに対し、遺産分割協議で「遺産を相続しない」と合意したのみでは後から判明した財産が相続される可能性があります。

相続放棄の手続きに必要だからと他の相続人に印鑑証明書を求められた場合には、印鑑証明書が必要な理由をきちんと確認した方がよいでしょう。

戸籍謄本を取得する方法は2つあります。1つ目は、被相続人や相続人の本籍地の市区町村役場に申請する方法です。窓口または郵送で交付を請求できます。また、マイナンバーカードを利用すれば、コンビニで取得できる地域もあります。

被相続人が結婚と離婚を繰り返していたり、転居をしたりなどで本籍地の変更が何度もある場合には、以前の本籍地のある市区町村役場にも戸籍謄本の取得を申請しなければなりません。

こうした戸籍取得の時間や手間を短縮するため、2つ目の方法として、2024年3月1日から、全国どこの市区町村役場でも一括してすべての戸籍謄本を取得できるようになりました(広域交付)。

取得したい戸籍謄本が複数の市区町村役場に存在する場合でも、一つの市区町村役場でまとめて申請できます。

ただし、郵送はできず、代理申請もできないため、本人が窓口に行く必要があります。また、戸籍の附票は広域交付の制度は利用できません。自身の取得したい戸籍謄本が広域交付で取得できるか気になる場合は、詳しくは最寄りの市区町村役場に問い合わせましょう。

戸籍謄本の集め方がわからない場合や、ご自身で集めるのが大変な場合は、弁護士へのご相談をお勧めします。

相続放棄の手続きに必要な書類は、被相続人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所の場所はこちらから調べられます。

相続放棄の手続きは原則として、相続開始から3か月以内に行う必要があります。この相続放棄するかどうか考える時間を「熟慮期間」といいます。

相続財産の把握に時間がかかったり、相続放棄するか考える時間がもっと必要な場合、家庭裁判所に申し出て熟慮期間の延長を求めることができます。

この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続することを認めたと扱われることになります。熟慮期間が迫っている場合は、全ての添付書類がそろっていなくても、申述書と、その時点で用意できた書類を先に提出して受付手続を済ませておきましょう。申述前に入手できなかった戸籍謄本などは、受付手続きをした後でも提出できます。

ただし、熟慮期間内に相続人が財産を調査しても、相続放棄するかどうか決定できない場合には、裁判所に申し立てることによって熟慮期間の延長が認められる可能性があります。

相続放棄の手続きについて不安がある場合は、弁護士への相談を検討してもよいでしょう。

相続放棄の必要書類は、被相続人との続柄によって異なります。代襲相続人や、被相続人の父母・兄弟姉妹などによる相続放棄の場合、たくさんの戸籍謄本などを集めなければなりません。ご自身で対応するのが大変な場合には、弁護士への相談をお勧めします。