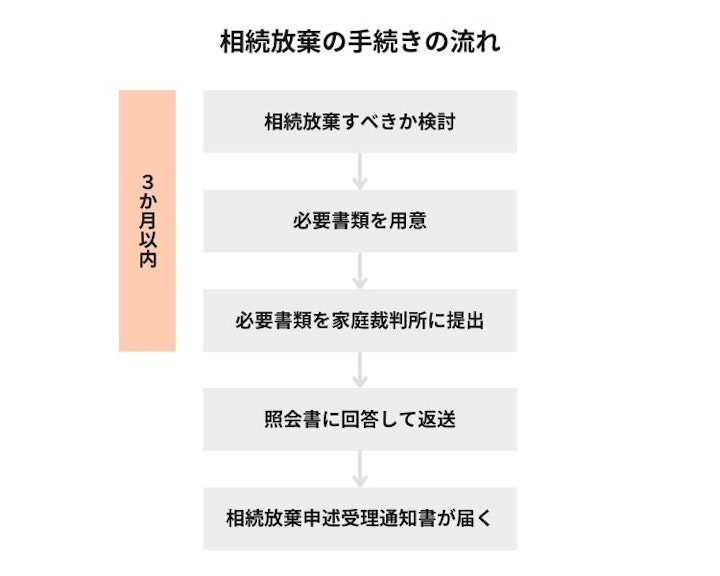

相続放棄の手続きは自分ですることも可能です。手続きの流れは次のようになります。

【ステップ1】相続放棄すべきか検討する

【ステップ2】必要書類を用意する

【ステップ3】必要書類を家庭裁判所に提出する

【ステップ4】照会書に回答して返送する

【ステップ5】相続放棄申述受理通知書が届く

まずは、相続放棄するかどうかを検討します。

相続放棄を検討するために、相続人の範囲と、相続財産を確認します。相続財産の調査については、借金や連帯保証人の有無などを確認するのに、時間がかかることがあります。

相続放棄の手続きは、原則として、被相続人が亡くなり、自分が相続人になることを知った時点から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。

熟慮期間中に財産の調査が終わらない場合、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長できる可能性があります。詳しいやり方は後述します。

相続放棄の手続きをするときには、以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

申述書は裁判所のホームページで書式をダウンロードできます。

郵便切手は、家庭裁判所によって必要な額が異なるので、家庭裁判所に確認しましょう。

その他、相続人が誰かによって、必要となる書類が異なります。詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:相続放棄の必要書類を子、兄弟など続柄別に解説

必要書類を家庭裁判所に提出します。

提出先は、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所です。

書類を提出した後、家庭裁判所から照会書が届きます。

照会書には「相続放棄は自分の意思で行うのか」「なぜ相続放棄を行うのか」といった質問が記載されていますので、回答して返送しましょう。

家庭裁判所が書類をチェックして、相続放棄をするための条件を満たしていると判断されれば、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

以上で、相続放棄の手続きは終了します。

相続放棄を行なった場合、他の相続人の相続分が変動しますが、他の相続人には相続放棄したことが連絡されません。

また、被相続人の子どもや孫(第1順位)の相続人全員が相続放棄すると、相続する権利は被相続人の父母または祖父母(第2順位)に移ります。

この場合も、次の順位の相続人には、相続する権利が移ったことが知らされません。

相続放棄を行う場合、他の相続人や次の順位の相続人に連絡してあげた方がよいでしょう。

相続人が全員、相続放棄をした場合、相続財産は国庫に帰属します。

相続放棄の手続きには、期限があります。原則として、被相続人が亡くなり、自分が相続人になることを知った時点から3か月以内(熟慮期間)に行わなければなりません。

熟慮期間中に財産の調査が終わらない場合、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長できる可能性があります。

申し立てる裁判所は、被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所です。

熟慮期間を延長するためには、以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。相続人が誰かによって必要となる書類は異なりますが、以下の書類は必ず必要です。

申立書は裁判所のホームページで書式をダウンロードできます。

郵便切手の必要な金額は、家庭裁判所によって異なるので、申し立てる家庭裁判所に確認しましょう。

熟慮期間の延長をせずに、熟慮期間が過ぎてしまった後でも、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。熟慮期間が過ぎた後に、知らなかった借金が見つかった場合などは、相続放棄ができるかどうか、弁護士に相談することを検討してもよいでしょう。

詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:相続放棄できる期間は3か月!期限を延長する方法はある?期限を過ぎてしまった場合の対処法も解説

相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなり、自分が相続人になることを知った時点から3か月以内です。

被相続人が生きている間に相続放棄の手続きをすることはできません。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所で行います。

郵送で手続きすることも可能です。郵送の場合には、必要書類を家庭裁判所に送ります。配達記録を追跡できる書留郵便やレターパックで送るとよいでしょう。また、書類が無事に届いたか家庭裁判所に電話で問い合わせをするとより安心です。

相続放棄を自分で行う場合は数千円程度、弁護士や司法書士に依頼する場合は別途費用がかかります。

相続放棄するには、家庭裁判所で申述する手続きが必要です。その際、申述書に収入印紙800円分を貼付するほか、連絡用郵便切手を500円分程度納付する必要があります。

また、申述書とあわせて、申述人・被相続人(亡くなった方)・他の相続人の戸籍謄本などを家庭裁判所に提出する必要があります。戸籍謄本などの取得費用は、合計1,500円から3,000円程度が一般的です。

これらの費用をあわせて、相続放棄を自分で行う場合は3,000円から5,000円程度の費用が見込まれます。

弁護士や司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合、さらに弁護士・司法書士への依頼費用がかかります。コストは高くなりますが、特に弁護士の場合、相続放棄の申述書の代理提出を行うことが可能です。

仕事などで時間がとれず、自身で手続きを行うのが難しい場合は、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。

弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか、弁護士費用は誰が払うのかなどについては、以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:相続放棄の弁護士費用はどのくらい?司法書士とどちらに依頼すべき?費用を抑える方法も解説

裁判所に申し立てた相続放棄が認められないケースには、次のようなものがあります。

熟慮期間中でも、一定の行為をしてしまうと、「相続することを認めた」と扱われるケースがあります(法定単純承認)。相続する財産の一部を使ってしまったり、売ってしまったりするケースです。

たとえば、被相続人の口座から葬式の費用を引き出すことは、「相続することを認めた」ことになる可能性があります。

「葬式の費用は被相続人のための支出だし、相続財産から支出してもよいだろう」と考えがちですが、こうした行為をすると、法的には「相続することを認めた」と扱われ、相続放棄ができなるおそれがあります。

相続放棄を検討している場合は、むやみに財産に手をつけないよう気をつけましょう。詳しくは以下の記事でも解説しているので、あわせてお読みください。

関連記事:相続放棄ができない・認められないケースとは?失敗しないための注意点も解説

相続放棄の手続きは自分で行うことができます。ただし、原則として3か月以内に手続きを完了させる必要があるので注意しましょう。

書類の収集や申述書の作成が手間だと感じる場合、弁護士への依頼を検討してもよいでしょう。3か月という限られた期間内にすべての手続きが完了するよう、迅速に対応してもらうことができます。

弁護士に依頼することで、そもそも相続放棄をすることが適切かどうかも判断してもらえるでしょう。相続放棄すべきかどうか迷っている場合は、弁護士にアドバイスを求めることも1つの方法です。